近畿天皇家の初代神武に続く2代目綏靖から9代目開化までの8代を、「欠史八代」と呼ぶ。理由は、古事記・日本書紀でのこれらの天皇に関する記載が系譜だけであり、事績(説話)を欠いているからだ。

もっとも、厳密に言うと説話がまったくないわけではない。例外として、綏靖が父神武の死後、どうやら父の後を継いでいたらしい異母兄の当芸志美美の命(タギシミミのミコト)を殺してその地位を奪ったという話が書かれている。

ともあれ、ほとんど説話の記載がないことは事実で、このため戦後史学ではこれらの天皇は架空の存在とされてきた。いくつかバリエーションはあるが、戦後史学での基本的な考え方は、記紀を編纂する際、天皇家の起源を古く見せて権威付けするため、まず架空の初代神武をはるかな過去に置き、最初の実在天皇である崇神との間を、これらの系譜を造作することでつないだ、というものだ。

しかし、ここで大きな疑問が湧いてくる。これら8代の系譜を後から造作したというのなら、説話も一緒に造作すればいいではないか。なにしろ神武のあの華々しい「大事業」を造作したほどなのだから、ついでに適当な8代分の説話を造作するのなど簡単だったはずである。

造作説に立つ限り、なぜもっと造作してもっともらしくしなかったのか、という疑問に答えるのは困難だろう。

一方、神武とそれに続く8代を実在とする場合、なぜ実在の人物なのにこの8代には説話がないのかを説明しなければならない。

この問題に対しては、古田武彦氏が実に見事な回答[1]を与えてくれている。

この一点を注視してみれば、この八代の空白問題こそ、実は皇国史観にとってより以上に、津田史学にとってのアキレス腱となっていることに気づくであろう。“なぜ造作者は、この八代の説話を「造作」しなかったのか”と。この問いこそその腱を絶つべき刃である。

では、わたしの立場からは、この問題はいかに解せられるか。この答えは簡明だ。

ここで一つの私的見聞を挿ませていただきたい。N家(妻の実家)は兵庫県姫路市郊外に代々居住している。その伝えるところによると、祖先は伊勢の桑名の出であり、源氏との合戦に敗れたのち、時を経て最後にこの地に落ち着いたのだという。そのときの武具(甲・刀など。一部盗難)など、近年までは保存されていたという。また、当時の主従の従家に当るとされる家も、近隣に現存するのである。そこでは法事の時などには、当時(当地への来着時)の到着譚を語るを常としていた、というのである。

このさい、大事なこと、それは右の来着以降、現代まで幾百年間の各代の説話は、ほとんど伝えられていないことだ。ただ、当地入着、第一代の足どりのみ、くりかえし語られてきたのである。

思うに、右のような例は珍しからぬところ、きわめて通常の例ではあるまいか。外部から当地にきたった第一代、その歴史と経緯、それは詳しく伝承される。しかし、そのあとの第二、三~現代まで、の説話は格別伝承されない。それが通例の地方豪族、ことに他から入りきたった豪族にとって、むしろ通例のケースなのではあるまいか。

これに対し、第二、三~現代まで、各代の説話を伝える豪族、そのような例こそ、ほとんど絶無に近いのではあるまいか。

このような伝承の様態から考えると、“神武説話のみ詳しく、第二~九代がない”という事態、それは極めて正常である。他(九州の日向)から侵入しきたった説話のみ、詳密に熱心に語られ、第二代以降がない、これこそ、伝承の常態だったのである。「神武の時代から日本列島全土統治」という虚名にこそふさわしからずとも、大和盆地内の一侵入豪族には、きわめてふさわしい姿をしめしていたのである。

私は、「欠史八代」問題に関して、これ以上に説得力のある説明を聞いたことがない。

さてそれでは、九州からやってきて凄惨な殺戮戦の末大和への侵入に成功した神武とその子孫たちは、どのように「天の下治らしめし」ていたのだろうか。

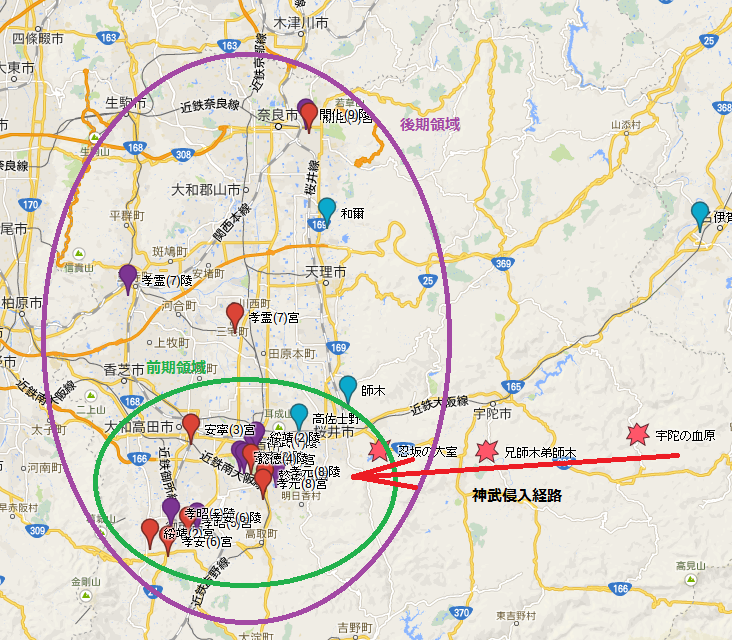

最近、GoogleMapに「マイマップ」機能が追加され、誰でも自分独自の地図を簡単に作成してネットで共有することができるようになった。そこで、神武の大和侵入から欠史八代にかけての地図(この期間に関する古事記の記事に出てくる地名をプロットしたもの)を作ってみた。

地図の主要部分はこんな感じになる。

東の三重県方面から並んでいる赤い衝突印が神武の侵入経路、涙滴型のマーカーは赤が各天皇の本拠地(宮)、紫が墓(陵墓)、青はその他の地名を示している。

これを見ると、初代神武から6代孝安あたりまで(前期)の支配領域は橿原市、大和高田市、御所市あたりの奈良盆地南部(広めに見ても東西15Km、南北10Km程度)に限られ、7代孝霊から9代開化あたり(後期)になって、ようやく天理市、大和郡山市、奈良市を含む奈良盆地全体へと支配を広げていったことが読み取れる。この領域から外れる地名も記紀には出てくるのだが、それらはいずれも后の実家(婚姻関係を結んだ豪族の本拠地)であったり、子孫の移住先であったりで、近畿天皇家の支配領域と言えるものではない。

神武から「欠史八代」にかけての「天皇」家は、この頃近畿地方の各地に割拠していたであろう諸豪族の一つに過ぎなかったことがよく分かる。

また、各代天皇の后、息子、娘の数を表にしてみると、次のようになる。

|

|

天皇 |

后 |

息子 |

娘 |

|

1 |

神武 |

2 |

5 |

0 |

|

2 |

綏靖 |

1 |

1 |

0 |

|

3 |

安寧 |

1 |

3 |

0 |

|

4 |

懿徳 |

1 |

2 |

0 |

|

5 |

孝昭 |

1 |

2 |

0 |

|

6 |

孝安 |

1 |

2 |

0 |

|

7 |

孝霊 |

4 |

5 |

3 |

|

8 |

孝元 |

3 |

5 |

1 |

|

9 |

開化 |

4 |

4 |

1 |

この表が示す后や子どもの数の変化も、上の図に示す支配領域の変化とよく符合している。

神武から6代孝安までは、后の数も子の数も、ほとんど一族を維持できる最低限でしかない。(神武は九州時代既に結婚していて息子もいたので、大和に来てから娶った后は1人、その子も3人だけである。)

考えてみればこれは当然だろう。血みどろの侵入者神武とその子孫は踏みにじられた大和の人々から深い恨みを買っていただろうし、そんな彼らとあえて婚姻関係を結ぼうとする近隣豪族もまれだっただろうから。

近畿「天皇」家は、土地の者たちの恨みと憎悪に包囲されつつ、奈良盆地の一角に引きこもっていたのである。

この状況に変化が生じるのが7代孝霊の時代で、この頃から多数の豪族と婚姻関係を結び、勢力を伸ばしていく。孝霊・孝元・開化の3代で勢力基盤を固め、10代崇神の時代になって、ようやく奈良盆地の外への進出を果たすのである。

記紀は、侵入者神武とそれに続く「欠史八代」の時代状況を、実にリアルに伝えていたのだ。

[1] 古田武彦 『古代は輝いていた(2) 日本列島の大王たち』 1985年 朝日新聞社

- 作者: 倉野憲司

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1963/01/16

- メディア: 文庫

- 購入: 6人 クリック: 68回

- この商品を含むブログ (67件) を見る