■ 一瞬で「戦場」に引き込まれるあのシーン

戦争映画の名作『プライベート・ライアン』。冒頭数分間の現代の場面から第二次大戦当時に切り替わる際に使われるのが、ノルマンディー上陸作戦の激闘シーンだ。上陸用舟艇の扉が開いた瞬間から、あっという間に兵士たちがなぎ倒されていく凄惨な描写によって、見る者は有無を言わさず「戦場」に引きずり込まれてしまう。

■ 敵前上陸を右派がまったく違う内容に改変

日中戦争の初期、上海に派遣された旧日本陸軍第3師団は上海北方の呉淞ウースンに上陸した。これは待ち構えている中国正規軍と戦いながらの強行上陸だった[1]のだが、これを小林よしのりら右派は、攻撃されるなどとは予想もせずのんびり上陸した日本軍を、日の丸の小旗を持った婦人団体に化けた便衣兵(ゲリラ)が襲撃するという、「卑怯な中国軍」エピソードに改変してしまった。

話はいささか複雑で、伝言ゲームによる3段階の改変(詳細は山本弘氏による検証記事参照)が行われている。

まず、「ジャーナリスト」鈴木明が、せいぜい兵隊たちの間で囁かれていた噂話に過ぎない「不意打ち事件」を、裏とりもせずに掲載[2]。

昭和十二年八月九日、第一章にもふれた「大山中尉虐殺事件」が起きたとき、上海にいた日本軍は、四千人余りの「上海陸戦隊」だけであった。(略)

はじめの頃、日本の上海陸戦隊は十倍以上の中国軍を相手に苦しい戦いを続けたが、日本軍は直ちに松井大将を総司令官として、第三師団、第十一師団を派遣、八日後の八月二十三日には、応援軍が上海に到着している。

この部隊が上陸の際に、ちょっとしたエピソードが伝えられている。第三師団の先発梯団が本船から呉淞桟橋に上陸しようとしたとき、桟橋の上には、日本の愛国婦人会のような恰好をした多数の女性が、手に手に日の丸の小旗を持って迎えたというのである。兵士たちは安心して、次々に桟橋に降り立ったが、それまで並んでいた女性たちの姿はたちまちにして消え、次に展開されたのは、中国軍による凄まじい一斉射撃であった。不意を衝かれた日本軍の死体は、見る見るうちに山と築かれていった。指揮官の顔は一瞬土気色に変り、口惜しさに唇は噛みしめられて、血をにじませていた。

このことは、日本軍の胸に、中国軍に対する根強い不信の念となって刻みこまれることになった。俗にいえば「畜生、やりやがったな」という感情である。このエピソードは後の部隊にも「教訓」として語り継がれ、長く憎悪の対象となったようである。

続いて否定本ライター大井満が、日の丸の小旗を持っていた女性たち自身が銃撃したかのように読める形にこれを改変[3]。

第三師団の先鋒部隊が、上海の呉淞桟橋に上陸したおりであった。

桟橋近くには、日本人の婦人団体とおぼしき人々が列をなし、手に手に日の丸の旗を振っての歓迎で、上陸する将兵たちの顔にも思わず微笑が浮かんだ。そして隊列が婦人団体のすぐ近くまで来た時であった。

突如小旗は捨てられ、さっと身をひるがえすと、背後に隠していた数丁の機銃が、猛然と火をふいた。あっという間もない。たちまちのうちに一ヶ中隊はほぼ全滅、辛うじて難を逃れた兵士らは、ただ無念の涙をのむばかりであった。

この一事は、広く将兵の知るところとなり、中国兵への怒りと憎しみを倍加させたのである。

そしてその警戒も怠らぬようになってはいったのだが、何せ相手は一般市民の装いをしているだけに、長い間にはつい油断も出る。女だと思い、構わず飯なんか食っていると、背後から不意にやられる。こんなことも、後をたたなかったのである。

そしてこれを真に受けた小林よしのりが、「事実から目をそむけて歴史を語ることはできない!」などとゴーマンかましつつ、まったくデタラメな漫画にしてしまった[4]わけだ。

そして隊列が婦人団体のすぐ近くまで来た時であった

突如小旗は捨てられ さっと身をひるがえすと 背後に隠していた数丁の機銃が 猛然と火をふいた

あっという間もない

たちまちのうちに一個中隊はほぼ全滅(略)

よく「女子供の死体まであった」とかいう証言があるが 女子供が便衣兵なら殺されたって仕方がない

■ 実際はあのシーン並みだった呉淞桟橋上陸作戦

上記のようなエピソードがあり得ないことは、この呉淞桟橋上陸作戦が敵前上陸だったことだけからでも明らかだが、さらに調べてみると、これが『プライベート・ライアン』のあのシーン並みの凄惨な戦いだったことが分かってきた。

まず、旧日本軍の公式記録からも、この上陸作戦がまれに見る激戦だったことが分かる。これについてはscopedogさんがアジア歴史資料センターのデジタル化史料をもとに検証されているので、一部借用させていただく。

陸軍恤兵部 『支那事変 戦跡の栞 中巻』 1938年 P.43-44:

〔呉淞鎮附近の敵前上陸〕 呉淞鎮方面の敵前上陸は二十三日午前三時四十分から四時間に亘って敢行され、激烈なる交戦の後遂に午前八時半、見事に完了した。

わが陸軍部隊の上陸に先立ち竹下部隊長の率ゆる海軍陸戦隊の精鋭七十名は白襷に身を固め一死報国の旺んな意気と共に敵前上陸の先発隊として艦載艇により江岸にドッとばかり猛進した。敵は新手の第三十七師及び第三十八師混成の数万に上る大部隊である。

岸壁は既に敵弾によって爆破されつくし艦載艇の舷側を寄せる術もない。雨霰と落下する敵砲弾は黄埔江の両沿岸から集中して艇に命中するもの既に数十発。しかし遂に岸壁に艇は打ちつけられた。二尺幅の板が渡されて、白襷の姿が砲火炸烈する暗中に躍りこんで行った。中には水中へ飛びこんで崩れ落ちた岸壁にかけ上る兵士達、忽ち敵陣から機銃、迫撃砲の集中攻撃を受ける。しかしこの時わが各艦の砲口も焼けよとばかり射出す掩護射撃、わが空の荒鷲もここを先途と掩護射撃を行った。

かくて死闘数時間、戦友の屍を越えての突撃が繰返された。この間に陸軍倉永部隊を先頭とする部隊は続々と上陸。壮烈、言語に絶するもう突撃はいく度か繰返されて、夜は次第に明け放れた。さしも頑強な敵もわが陸海軍の緊密水も漏らさぬ団結猛撃の前には闘志を奪はれて次第に退却し始めた。午前七時、停車場附近はわが上陸部隊によって占拠された。敵の後退陣地は前方三千メートル、午前八時半に至って予定部隊全員の上陸は完了万歳は高らかに三唱された。

軍による記録ではいかにも激戦を制して首尾よく上陸を果たしたかのように見えるが、実際にはそんな生易しい状況ではなかったようだ。

最初に呉淞への上陸を敢行したのは、陸軍第3師団先遣隊(歩兵第6連隊第3大隊および歩兵第68連隊第5中隊他)と、上陸支援隊としての海軍陸戦隊である。残念ながらこれらの部隊の将兵の日記や手記は見つからなかったが、先遣隊からほぼ半日後に上陸した歩兵第68連隊第1大隊大隊砲中隊の春見三市准尉(当時)の手記『呉淞桟橋 戦記其一』[5]が見つかった。この手記は戦後に私家版として出版されたものだが、内容自体は戦時中(1943年5月)に執筆されている。

1. 呉淞敵前上陸並に戦闘

八月二十三日午前十一時、巨艦霧島から我が上陸戦闘に協力すべき出雲を旗艦とする第三艦隊の軽巡○○に移乗、十一時四十五分濁流の揚子江を上航し始めた。地震のような銃砲爆撃の響は人体を震はせる。第一次上陸部隊の安危を気遣ひつつ愈々吾々の決戦も目前に迫って、総身の血は躍り始めた。(略)黒煙天に沖する大火煙と猛爆煙中に隠見する江湾の時計台を中心に猛烈なる友軍機の急降下爆撃雷鳴の如き銃砲声、一望大火煙に包まれ、百雷一時に落ちるが如き修羅場である。これが真の壮烈惨たんの戦場かなと思った。

第一次上陸先遣隊は海軍部隊の緊密なる協力の許に本朝既にこの激戦を展開し、この渦中にあるのだ。立っても座っても居られない感じだ。(略)

午后五時、修羅場と化した呉淞桟橋に突入し、直ちに天地を震撼する艦砲の援護射撃。上陸は開始された。弾雨を冒して艦より飛び出せば、眼前の先遣隊は激戦死闘中である。眼前桟橋付近は砲火の為天を焦す大火炎と、耳を聾する彼我の銃砲声は激しさの余り、爆音の切れ目はなく、ガァンガァンの連続。恰も幾百の大鐘を一時に打ち鳴らすようだ。喊声を発して逆襲し来る敵の大軍、「ドカンドカン」と炸裂する敵の集中砲火は、辺り一面砂塵と爆煙に包まれて居る。その中に伏屍累々として此処にも彼処にも鮮血は流れ、真に屍山血河の修羅場を現出して居る。同地一角を占領する先遣隊は集中砲火と共に襲来する敵の大軍に対し、白刃の突撃を繰り返し繰り返し死斗して居る。野砲は「ダガンダガン」と零距離射撃を以て之を阻止して居る。その爆風は軍衣を震わせ、爆音は腸まで震動する。その壮烈惨憺たる光景は言語に絶して表現の言葉もない。初陣には非らざる予ではあるが、あまりの激戦死闘、惨烈さを目前に眺め、体験したのは初めてである。

(略)上陸を終った我が部隊は疎散なる隊形を以て、桟橋付近に遮蔽したものの、銃砲弾の飛来激しく、上陸間もなく未だ敵と一戦を交へざるに損害を受け始めた。予の部下にも死傷を出した。

此の頃、矢住大隊長は既に戦死し、以下先遣隊の損害のあまりの多きを聞き、悲痛壮絶言わん方なく暗涙にくれた。全滅に近き死傷続出、屍山血河の死闘を敢行せるこの部隊の貴き犠牲こそ、吾々の上陸を完全に掩護し得たのである。これを思い吾等一同感謝の熱涙に咽んだのである。(略)

朝8時半には片がついていたはずが、夕方5時を過ぎてもまだ桟橋を確保できていない。春見氏が上陸した頃には前線はかなり内陸側に移っていたはずだが、それでも戦闘に入る前から死傷者が出るような状況であり、先遣隊に至っては大隊長まで戦死する全滅に近い状況だったことが分かる。

さらに凄まじいのが、下士官(伍長)として上海戦に参加させられた三好捷三氏の手記『上海敵前上陸』だ。三好氏は先遣隊の上陸から十日ほど後の9月3日に呉淞に上陸するのだが、彼が桟橋で目撃した光景は次のようなものだった[6]。

こうしてビリから呉淞の岸壁にはいあがった私の目を射た風景は、まさに地獄であった。修羅の巷 (ちまた)もこんなにひどくないであろうと思われるほど残酷なものであった。岸壁上一面が見わたすかぎり死体の山で、土も見えないほど折り重なっていた。まるで市場に積まれたマグロのように、数千の兵隊の屍が雑然ところがっている。それと同時にへドのでそうないやな死臭が私の鼻をついた。

これは十日前に敵前上陸した名古屋第三師団の将兵の変わりはてた姿であった。彼らはこの地に中国軍の大部隊が待ちかまえていると知ってか知らずか、上陸するやいなやつぎつぎになぎ倒されていったのにちがいない。そして兵隊たちは、何が何やらわからないまま死んでいったのだ。

私たちが演習で教えられた上陸戦闘は、いつも砂浜を敵地と仮想して教育されていた。三師団の兵隊も、おそらく私たちと同じように砂浜戦闘を教えられていたはずであった。それが、この呉淞にきてみると、敵地は砂浜ではなく十メートル以上の高さの岸壁であった。おそらくかれらは勝手がちがい、とまどってしまったことだろう。その上やっとはいあがったときには、ものすごい弾幕にぶつかり、攻撃するにも敵の姿はなく、前進するには厚い弾幕にさえぎられて突破できず、後方へさがるにはうしろは揚子江であるから後退できず、阿鼻叫喚のなかで死んでいったにちがいない。それが八月の炎天下に十日もさらされていたために、ほとんどの屍体は完全に腐乱していたのである。

その上それらの死体はみな、内臓腐乱のために発酵して丸くふくれあがり、その圧力で身体の軟らかい部分が外にふきだしていた。眼球が五、六センチも顔から突きだしているのである。なかにはウジ虫のかたまりとなりはてて、幾万もの虫がウヨウヨとかたまってうごめいている上を、無数のハエが黒々とたかっているものもあった。私はこのありさまを目にした瞬間、脳貧血をおこして倒れてしまいそうになった。第三師団と同じく八月二十三日、川沙口に上陸した第十一師団長山室宗武中将が戦後語っているところによれば(『丸』昭和四十六年三月号)、この呉淞上陸戦の犠牲者は一万人にものぼっていたということである。

それから四十年以上たった今でも、私の目にはその酸鼻な風景がハッキリと焼きついている。このように戦争というものは、どのような観点からみても美化される要素はまったくなく、あるものは醜態の一語につきるのである。膨大な犠牲をはらい、相手を傷つけてまで守らなければならない国家と国民の利益とは、いったい何なのかと疑問をもたざるを得ない。

■ 平気で事実を書き換える人々

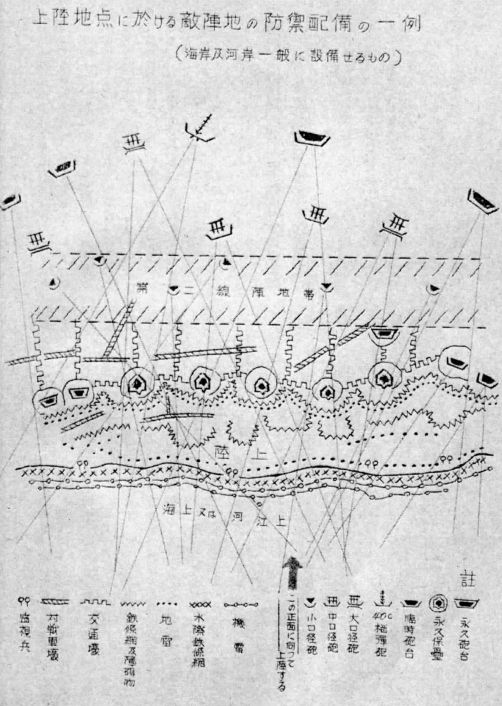

春見氏の著書(P.14)に、上海戦における沿岸地帯の中国軍防御配備の一例が図示されている。

こちらは三好氏の著書に掲載された中国軍のトーチカの一例。

呉淞桟橋上陸作戦は、沿岸一帯に強固な防御陣地を構築して待ち構える正規軍の大部隊に対して正面から殴り込みをかけた戦いだった。これを右派は、「卑怯な中国軍」を印象づけるために、まったく違う様相に書き換えてしまったのだ。史実派に対しては嘘だ捏造だと執拗に悪罵を投げつける彼らが裏では何をしているかを示す、典型的一例である。

[1] 防衛庁防衛研究所戦史室 『戦史叢書 支那事変陸軍作戦(1)』 朝雲新聞社 1975年 P.277

[2] 鈴木明 『「南京大虐殺」のまぼろし』 文藝春秋 1973年 P.155-156

[3] 大井満 『仕組まれた“南京大虐殺”』 展転社 1995年 P.206-207

[4] 小林よしのり 『新ゴーマニズム宣言SPECIAL 戦争論』 幻冬舎 1998年 P.127-128

[5] 春見三市 『呉淞桟橋 戦記其一』 私家版 1966年 P.17-23

[6] 三好捷三 『上海敵前上陸』 1979年 図書出版 P.58-59

南京大虐殺否定論13のウソ (KASHIWA CLASSICS)

- 作者: 南京事件調査研究会

- 出版社/メーカー: 柏書房

- 発売日: 2012/03

- メディア: 単行本

- クリック: 2回

- この商品を含むブログを見る

![プライベート・ライアン [Blu-ray] プライベート・ライアン [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51g4Bb4lE7L._SL160_.jpg)